アートの発見

宮崎克己のサイト

文庫(1)

(初出)『ルノワール 異端児から巨匠への道 1870-1892』

(展覧会カタログ)ブリヂストン美術館など、2001年

はじめに

ルノワールについて語ることは、易しいようでいて難しい。自分の目で率直に彼の芸術の印象をとらえたつもりでも、往々にしてでき上がった文章はどこかで見かけたような常套句で埋まっている。ルノワールという画家は、その圧倒的な人気の高さにもかかわらず、鋭く深い言葉、緻密な研究で評価されることが少なかった。マネ、モネ、ドガ、セザンヌら仲間と比べて、真正面からの論究に乏しいのである。

のみならずルノワールは、現代の一部の愛好者・専門家らから手酷い批判を浴びている。いわく、ルノワールはけっして前衛の最前線に出たことがなく、どんな場合にもマネ、モネら同僚のいずれかの後ろに随いていく二番手でしかなかった。いわく、彼の絵画の甘さは、当時のアカデミズム絵画とほとんど同質である。いわく、彼の芸術には客観的な社会認識がほとんどない。いわく、彼は女性の美しさを高める一方で、女性を男性に従属するものと見なしていた、... などなどである。

これらの批判のいくつかが仮に当たっているとしても、ルノワールの魅力が失われてしまうわけではない。この文章で私がもっとも語ってみたいのは、彼の芸術の美的な質そのものについてである。それも少女たちのまなざしや微笑に注目することによってではなく、彼の芸術の土台、つまり絵画の造形を掘り下げることによって語りたい。ここで分析の対象とするのは、テクスチュア (肌目) とヴォリューム (量塊) という二つの造形要素である。

ルノワールが生み出したのは、愛するべきものとしての絵画だったと言えよう。彼の絵は個人が、自分の部屋を飾り、日々楽しみ、その周囲で人々が団欒するためのものだったのである。ここには、社会に対してメッセージを伝える側面は薄く、美的な世界に自己充足する傾向が強い。たしかに彼は1874年に印象派の展覧会に参加したあと、4 年後には早くもサロン (官展) 出品へと方針転換をした。また1892年には国家に納めるべく《ピアノを弾く少女たち》(図1) を制作した。しかしそのいずれの場合にもそれら当の作品には、公的な場を意識した何らかの主張があるのではなく、私的な場で楽しむのにふさわしい質が見られるのである。

彼の作品は、まずはブルジョワジーの室内装飾に資するべきものだったのであり、その意味で工芸的と言ってもいい側面を持っている。そのような面は、とりわけ画面全体を覆う均質で一体感のある仕上げ、絵画表面のしっとりとした触感、つまりテクスチュアに現れていると考えられる。この文章で問題にする第一の造形要素は、このテクスチュアである。

そしてルノワールが描いた対象は、愛するべきものとしての女性、子どもたち、あるいは美しい自然であった。ほかの印象派たちが、あたかも偶然目にしたものをモティーフにしているかのように描いたのに対して、ルノワールは自分が大事にするものを、そのようなものとして描いた。その表現は普遍化されているとはいえ、根底には男性のヴィジョンがあると言ってもよいだろう。彼はこれら女性や子どもたちの、抱き上げてみたくなるような存在感に固執した。それらはふわっとした立体感と、一種けだるい重量感を持っている。ルノワールはこれら愛するべきものに、きまってヴォリュームを与えようとしたのである。そしてこれがここで考えてみたい第二の造形要素である。

テクスチュアとヴォリューム、ルノワール絵画のこの二つの要素について分析していくと、特に1870年代、80年代において彼が、印象派の仲間セザンヌと深いかかわりを持っていたことに思い当たる。この文章では以下、まず二人の交遊について整理したあと、テクスチュアとヴォリュームに関してふたりの関連性・共通性と差異について述べてみたい。また、これらの表現の背後に濃厚に感じられる、19世紀人の世界観・価値観についても若干触れてみたい。

二人の画家の交遊

ルノワールとセザンヌの共通の友人の一人に評論家ジョルジュ・リヴィエールがいる。彼には二人の娘がおり、そのうち一人はルノワールの甥エドモンと結婚し、もう一人はセザンヌの息子ポールと結婚した。その彼がこの二人の画家について述懐している。「二人の気質は大きく違っていた。美しいものに反応する二人の感受性は、その深さの度合いこそ同じ程度だったがその現れ方がほとんど正反対だった」 (1) 。

ルノワールとセザンヌの芸術は、現代人の目にはさらに隔たったもののように見えるかもしれない。しかし実生活において彼らはかなり近しいものだったし、しかも意外なくらい互いに芸術上の刺激を与えていたのである。

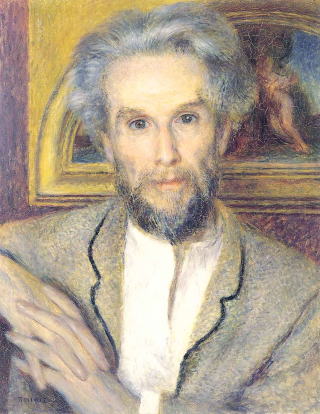

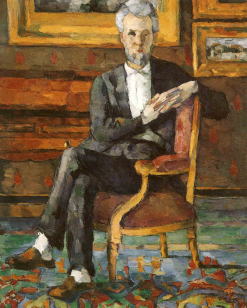

まずはルノワールとセザンヌによる二組の肖像画をご覧いただきたい。これらくらい二人の交遊関係を直接的に語るものはないだろう。最初のペアは二人によるヴィクトール・ショケの肖像であり、このうちルノワールのもの (図2) は1875年頃、セザンヌのもの (図3) は1877年の作である。二つ目のペアは、ルノワールによるパステル作品《セザンヌの肖像》 (図4) と、それをセザンヌが油彩で模写したもの (図5) である。二枚のショケの肖像はもちろんだが、ルノワールによるセザンヌ像もかつてショケが所蔵していた。肖像画というものは、画家がどのような環境の中で描いていたかを端的に伝えてくれるのである。

さてこのヴィクトール・ショケという人物、1821年の生まれだから二人の画家より20歳ほど年長だったことになる。税関で文書係をするごく平凡な役人でありながら、40歳頃からパリの競売場オテル・ドルオーにしばしば顔を出していたという (2) 。とりわけドラクロワに大変魅かれていたが、絵画だけでなくアンティークの家具、陶磁器、銀製品も愛していた。ルノワールの描くショケ像の背後には、彼の持っていたドラクロワの作品が見え、一方セザンヌのショケ像には18世紀の椅子と机が描き込まれている。

1874年の印象派による第 1回展覧会が開かれたとき、ショケは興味を持ち見に行こうとしたが、友人に忠告され行かずに終わってしまった。しかし翌年春、モネ、ルノワールたちの作品が競売にかけられた際には勇んで出かけて行き、ルノワールの作品にすっかり魅せられて、ただちに彼に妻の肖像を依頼したのである。

おそらくその年の秋、ルノワールは思い立ってショケをタンギー爺さんの店に連れて行った。この人物は、若い画家相手に絵の具などを売り、同時に彼らの絵を壁に掛けてやったりしていた(のちにゴッホもこの画材商の肖像を描いている)。セザンヌは、故郷の南フランスに長期間戻るときにはふつうアトリエを引き払うことにしていたので、作品をタンギー爺さんに預けた。ルノワールは、そこでショケにセザンヌの作品を見せたのである。彼は、ショケと同じようにセザンヌがドラクロワに心酔していることを思い出して、二人を結びつけようとしたのだろう。ルノワールとセザンヌは1860年代から、のちに印象派と呼ばれることになるグループの集まりでしばしば顔を合わせていたが、本当に親しくなるのはこのショケを通してだったのである。

ショケはこれ以後、ルノワール、セザンヌ双方にとって重要なコレクターになった。のちにルノワールは敬意を込めて彼のことを「フランス国王以来フランス最大の、そしてローマ法王以来世界最大のコレクター」 (3) と語っている。その後シャルパンティエ家などの後ろ楯を得るルノワールと違い、セザンヌにとっては長いあいだ実質的に唯一のコレクターだった。1877年の第3 回印象派展の際には、多くの者に罵倒されるセザンヌの作品を前にして、ショケは一人熱弁を奮って擁護したという。セザンヌは情熱的であるとともに傷つきやすい性格だったので、ショケのような年上の確固とした支えが必要だったのである。ある時セザンヌはショケに対して手紙でこう述べている。「あなたの特長である知的均衡のために、あなたはいつも確実に目標に到達できるのです。わたしはいつも、あなたのような知的均衡がわたしにもあったならと思っていたんです」 (4) 。ショケが1891年に没し、その未亡人が1899年に亡くなったあと、コレクションは競売に付されたが、そのリストにセザンヌの油絵は31点記載されている (実際にはあと数点含まれていたようである) 。ほかにはドラクロワ23点、マネ5 点、モネ11点、ルノワール11点などが含まれていた。

ここに掲げたルノワールとセザンヌによるショケの肖像 (図2,3) には、このコレクターに対するそれぞれの親愛の情が表れている。そしてあとから描かれたセザンヌの作品は、明らかにルノワールのものに倣っているところがある。両手を組み合わせる独特のポーズは、ショケのくせだったかもしれないが、三人の関係を表明していると受け取っても間違いではないだろう。

ほぼ5 年後のルノワールによるパステルのセザンヌ像 (図4) とセザンヌによるそのコピー (図5) もまた、友情の表明である。もちろん繰り返し自画像に取り組んでいたセザンヌにとって、他人が客観的に描いた自分の姿は大いに興味が湧いたことだろう。このパステルがショケからの依頼によるものであったかどうかは不明だが、ともあれやがて彼のコレクションにはいり、一方のセザンヌの油彩は描かれてまもなくピサロに贈られた。

さて1880年代のルノワールとセザンヌの交遊は、1870年代にもまして活発になる。ルノワールは1870年代末にはサロン (官展) で成功を収め、ベラール家など新しいパトロンをも得て、その経済的余裕から海外旅行を繰り返すようになる。1881年2 月から4 月にかけてアルジェリアへ行き、同年10月から翌年1 月にかけてはイタリアへ行った。ローマでラファエルロの魅力を見いだし、ナポリでポンペイの古代壁画に感動したルノワールは、1870年代の印象派の様式から次第に離れていったのである。

1882年1 月末、ルノワールはイタリアからの帰途、セザンヌがしきりに制作していたマルセイユ近くのレスタックを訪れた。そこで二人は再会し、おそらくイーゼルをほとんど並べるような位置で制作した。その頃のセザンヌもまた印象派の様式から離れ、「構成的筆触」を使って絵画表面の一体感を増しつつ、対象をがっちりと把握するような独自の様式へとはいっていた。のちに述べるように、この様式はルノワールにとって大いに参考になるものだった。

しかしレスタックでの制作が始まって2 週間たつころ、ルノワールは病気に陥る。風邪をこじらせて肺炎になってしまったのである。ルノワールはショケにこう書いている。「僕は病気でしたが、よくなりつつあります。セザンヌがどれほど僕に親切だったか、うまく言えないくらいです。彼は家ごと僕のところに運んできかねないくらいでした。近々、彼のお母さんを交えてお別れ会をします。というのは、セザンヌがパリに戻るからです」 (5) 。ルノワールはセザンヌと別れて、3 月には転地療養のためアルジェリアに再び赴き、しばらくしてパリに戻った。

3 年後の1885年の夏、ルノワールは妻アリーヌ、生まれて3 カ月の長男ピエールとともに夏を過ごすために、パリから70キロあまりのラ・ロシュ= ギュイヨンに家を借りた。ルノワールはそこにセザンヌの家族を招いた。彼は妻のオルタンス、13歳の息子ポールを伴って訪ね、1 カ月も滞在している。ちなみに二人の画家はともに、この時まだ正式に結婚していなかったが、いずれも数年後に籍を入れることになる。

この後も二人は、家族ぐるみのつきあいを続けた。1888年には今度はルノワールの家族がセザンヌの家を訪れているし、翌年にはルノワールはセザンヌの義理の弟から夏の間、セザンヌの故郷エクス= アン= プロヴァンスの近くに家を借りている。ルノワールによる《サント= ヴィクトワール山》(図6)はこのいずれかの滞在のときのものであり、ほぼ同一の地点から描かれたセザンヌの作品 (図7) が知られている (ただし同じ時に描かれたかどうかは分からない) 。

しかし1890年以降になると、二人が会うことはめっきり少なくなる。二人とも年をとって旅行をあまりしなくなったこともあったし、もはやイーゼルを並べて刺激しあう必要もなくなったのだろう。しかし友情は続いていたようである。セザンヌが亡くなった翌年の1907年にルノワールは彼の胸像をつくろうと企てた。これは実現しなかったが、10年後にルノワールは、アングル、ドラクロワ、コロー、モネ、ロダンのメダルとともにセザンヌのメダルをつくらせた。その原画は、1880年に自らが描いたパステルによるセザンヌ像だった。

以上が二人の画家の交遊の概要である。こうして見ると1870年代の後半にはルノワールの描いたモティーフ、たとえばショケの肖像をセザンヌが倣って描いており、1880年代には逆に、セザンヌの得意とした南フランスの風景モティーフをルノワールが取り上げていることがわかる。それを踏まえ、以下二人の造形についてもう少し詳しく見てみることにしよう。

(図8)ルノワール《読書するカミーユ・モネ》1873年頃、クラーク・アート・インスティテュート【出品作】

テクスチュア

絵画のテクスチュアをどれほど豊かにしうるか、1870年代にルノワールが持っていたこの問題意識をもっとも端的に表現した作品の一つとして、《読書するカミーユ・モネ》(図8) を挙げることができよう。この画面の統一性、一体感は、作品が比較的小振りなだけに、強い印象を人に与える。女のドレスの空色が背後の壁と呼応し、同じくドレスのベージュが周囲のソファーと呼応していて、この2 色が入れ違いになりながら画面を覆っている。しかしそのような色彩構成にもまして、この絵の表面の緻密な仕上げには、画家の意欲がこもっているように見える。ごく一部を除いて全体は、均質な細かい筆触によって覆われている。その筆触はとりわけドレス、ソファーなどの重厚な織物の触感を的確に再現しているが、それと同質の筆触が女性の髪、顔、手、本にまで適用されているので、画面は一枚の「タピスリー」のような、柔らかくしっとりとした触感を帯びているのである。

筆触が画面にくまなく顕著でありかつ整然としているため、表面全体にしっとりとした触感がある絵画のことを「タピスリー (綴れ織) 」にたとえる言辞は、19世紀にしばしば現れる。この時代サロンで主流を占めていたアカデミックな絵画は、筆あとを画面に残さない傾向が強いが、たとえばテオドール・ルソーらバルビゾン派やその世代の風景画家たちは、積極的に筆触を残し、しかも「タピスリー」のようなテクスチュアをつくることを得意としていた。ルノワールも若い頃にバルビゾン派の一員、ディアズ・ド・ラ・ペーニャに影響されたことを自ら語っており、たとえば《フォンテヌブローの森のジュール・ル・クール》 (図9) の重厚な仕上げにその影響を読み取ることができるだろう。

しかし数年後に描かれたこの《読書するモネ夫人》においてルノワールは、それまでに誰もしなかったような方法で、「タピスリー」らしさを実現しようとしている。第一に、彼はここで、このテクスチュアと印象派固有のリアリズムとを共存させているのであり、第二に、まさに織物を重要なモティーフにしつつ、画面を織物のようなものに変容させているのであり、第三に、この「タピスリー」らしさのために空間そのものを変形させてしまっている (床と壁との交差角を90度ではなく大きく広げている) のである。

1870年代のルノワールによる室内人物画のかなり多くの例において、「タピスリー」と形容しうる特徴が見いだせる。本展出品作のうち《すわるジョルジェット・シャルパンティエ嬢》(図10)《カフェにて》(図11)《読書する二人》(図12) などがそれにあたるが、それらを見比べてすぐに分かるように、その現れ方は多様で、けっして画家によって定式化されていたのではないのである。ルノワールは19世紀の機械生産的な反復を嫌悪し、18世紀の工芸や装飾美術が、ちょうど自然におけるように「不規則性 (イレギュラリテ) 」を持ち、一点一点異なる現れをしていたことを称賛しているが(6)、そのことは彼の絵画のテクスチュアにもあてはめられる。だから時には、彼の筆触は《ルグラン嬢》(図13) のように大振りの素早いものになることもあり、その際には、マネらが時折見せるヴィルチュオーゾ的な技巧 (「名人芸」) が感じられるのである。

さてここまで話題を室内画に限定してきたが、屋外の風景画においては、ルノワール絵画の「タピスリー」らしさは、別の意味で一層明白になる。たとえばこの《読書するカミーユ・モネ》の対作品とも見なしうる《花を摘む女》 (図14) そして《じょうろを持つ子ども》(図15)をはじめとして、1870年代のルノワールによる屋外の人物画の多くは、ほとんど画面の上の縁近くまで芝生で覆われた構図を持っている。芝生そのものがヨーロッパ文学の中でしばしば重厚な織物 (主として絨毯) に擬せられること、そして中世に「ミル・フルール」 (千の花の意) と呼ばれるまさに芝生の質感を表現したタピスリーの様式があったことを、ルノワールは当然知っていただろう。彼は室内で織物のモティーフにこだわったのと同様に、屋外で芝生にこだわり、どちらの方向からも絵画をタピスリーに「偽装」させようとしていたのである。

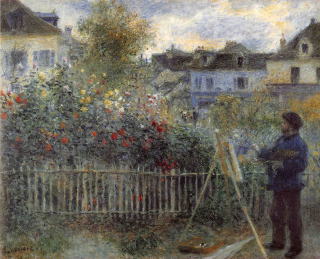

ところでモネや印象派のほかの画家たちは、1870年代前半においてはけっして、ルノワールのように画面を均質化することはなかった。モネが1873年頃に描いた《印象、日の出》 (図16)《キャピュシーヌ大通り》 (ネルソン・アトキンズ美術館) を思い起こしても明らかなように、彼の意識は、いかにリアリティを損なわずに画面の中に大胆な筆触を導入し、また使い分けるかに向いていた。この当時のモネは、筆触の差異を強調するとともに、手前と奥の距離感にも注意を払っていた。しかしルノワールの場合、逆に風景画であってもモネよりも浅い空間をめざし、均質なテクスチュアによって画面の一体感を強めようとした。この感覚の違いは、ルノワールによる《アルジャントゥイユの庭で描くモネ》(図17) と、この時モネが描いていたと見られる作品 (図18) とを比較するとよく分かる。「差異」や「距離」によって物と物を分かとうとするモネの鋭い感性を前にして、ややもするとルノワールの絵は鈍重に見えるかもしれない。しかし彼がめざしていたのは、正反対の方向だった。ルノワールの場合、絵の中にオブジェが充満・結合しており、しかもそれら一つ一つの触感を繊細な筆触が拾い起こし、その筆触が織り上がって画面をなしていくのである。

絵画をぜいたくな織物に見せかける感覚は、現代の、特に日本人の生活からは大変かけ離れたものである。私は以前ある文章で、ルノワールをはじめとする19世紀画家たちの「タピスリー」への思いについて述べたことがあるが、ここでその結論部分を引用しておきたい。「織物にはとりわけ19世紀ブルジョワジーの、プライヴェートな空間、自分の城としての室内への夢が託されていると言ってもよいだろう。ぶあついタピスリーや絨毯におおわれた室内には、彼らの安息と充足の夢が表現されているのである」 (7) 。

平凡な役人でありながら印象派絵画のコレクションを築き、同時に高価な家具を集めて部屋の中をしつらえていたヴィクトール・ショケの価値観は、ルノワールとセザンヌが描いた2 枚の《ショケ像》 (図2,3) の造形にも何らかの反映をしているに違いない。これら2 点にショケ所蔵の絵画 (めだっているのはむしろ額縁) と家具が描きこまれていること、そしてこの両手を組んだポーズは、このコレクター本人の希望だったかもしれない。しかし共通性はそれだけではない。双方ともに人物は胸も顔も真正面を向いており、しかも壁までも真正面からとらえられているが、そのようなことはどちらの画家にとってもかなり珍しい。そして最後に、両作品において画面のテクスチュアに統一感を与えようとする二人の明確な姿勢は、結果としての現れ方こそかなり違うとはいえ、共通しているのである。

この《ショケ像》に見られるような整然と交差する筆触は、ルノワールの他の作品には見られないものであり、それによってこの絵のテクスチュアの統一感は際立ったものになっている。この筆触は上着のみならず人物の額や、額縁、壁の一部にまで見られ、実際には画面全体を文字通り覆っているわけではないのだが、そのようにも見えかねない。一方、セザンヌによる《ショケ像》における平面的構成と一貫したテクスチュアもまた、印象深いものがある。人物であれ、左の机であれ、あらゆる部分でセザンヌは、奥行きを生じさせかねない要素を排除していき、絵の中の空間を圧縮している。そして画面は筆触、というよりモザイク状の色斑によって覆われている。ルノワールが織物の質感を再現することによって、画面そのものを「タピスリー」としているのに対して、セザンヌは、断片的な模様からなる絨毯や寄木的な机の形状を反復しながら、画面に七宝焼のような工芸的な質を与えているのである。

ところでこの頃セザンヌもまた、絵画のテクスチュアについてラディカルな追究を始めていた。彼はおそらくこの2 点の《ショケ像》の中間の時期に、もう1 点の《ショケ像》を描いているのだが、そこでは、ルノワールのような繊細な筆触ではないものの、ほぼ均質なタッチが画面全体を覆っている (図19) 。そしてまさにこの頃セザンヌは、並行した斜めの筆触、「構成的筆触」で絵全体を覆う試みを始めていたのである。それは1876年頃から現れ始め、1880年頃には徹底した形になるのである (図20) 。

セザンヌのこの斜めに揃えられた筆触は、印象派的な「現象」の把握から「物」の把握へと、彼が移行する際の重要な契機になったと考えられ、多くのセザンヌ研究者が論じている (8) 。なかでもこれを「構成的筆触」と名づけて分析したシオドア・レフの論文はよく知られている。「 [セザンヌの] カンヴァスの表面に行き渡った平行する細かい筆触のパターンは、あたかも高価なタピスリーの織りのように対象と地とを結び合わせる。これは印象主義よりもきびしく制御された方式である」 (9) 。

たしかに1870年代半ばのルノワールによるテクスチュアは、「印象主義」を乗り越えるところまでは行かなかった。しかしそれがすでに「タピスリー」のように「対象と地とを結び合わせる」役割を果していたことは、これまで見てきた通りである。とはいえセザンヌの「構成的筆触」がルノワールの影響によって生まれた、とまで言うことはできない。セザンヌの作品の年代決定はかなり難しく、彼のテクスチュアがどう発展していったかをたどるのは容易ではない。しかし彼の斜めの平行筆触は、当初あいまいな空や地面の部分、つまり周辺部に多く使われており、おそらくはルノワールのテクスチュアとは別の発想から生まれたように見えるのである。だがそのセザンヌの筆触が、具体的・現実的な対象にまで適用され、さらに全面的に適用されていく段階に、彼はルノワールの絵をつぶさに見る機会を持っていた。彼がそれを注意深く観察し、そこから刺激を受けたのは明らかである。ただしこれをあえて、ルノワールからセザンヌへの影響と言わなくてもよいかもしれない。むしろ、二つの音叉が共鳴しあってより強い音を出し始めるような現象、ととらえるのがふさわしいのではないだろうか。

実はこの当時、印象派にもう一人テクスチュアについて感覚を研ぎ澄ましていた者がいた。それはやはりセザンヌと近しい関係にあったピサロである。彼もまた1876年から77年にかけて、風景画において均質な筆触による「タピスリー」のような造形をしきりに試み始めていたのである (図21) 。ピサロの場合、土の地肌や木の幹のざらざらした感触がその筆触によって再現され、それが画面全体を覆っている。セザンヌはこの時期にも時折ピサロとともに画架を並べて制作していたので、どちらかがもう一方に影響していた可能性があるが、あるいはここでもやはり、ルノワールを含めた三つの音叉の共鳴現象であった可能性もある。

印象主義にはリアリズムの側面があり、さきに述べたようにモネによる大胆な筆触はある種のリアリティの表現となっている。ルノワールの場合には、織物や芝生の質感を再現しつつ画面を織物のようにしているのであり、テクスチュアの論理とリアリズムの論理が並立していると言えるだろう。しかしセザンヌになると、もはやそうではない。彼の場合「構成的筆触」は、対象のリアリティに優先してしまうのである。たしかにセザンヌの《ショケ像》では、絨毯や寄木の机の形式が画面に拡張されていたが、1870年代末に成立した彼独自の芸術様式においては、もはやリンゴらしさ、女性らしさを無視して斜めの平行筆触があてはめられることになるのである。

ルノワールが1870年代初めに生んだ繊細なテクスチュアが、1870年代の半ばにセザンヌが試みていたより意志的なテクスチュアと交わり、一瞬火花を散らして、新たなものが生まれていったのである。

→続く

宮崎克己「ルノワールの造形~セザンヌとの関係において」『ルノワール 異端児から巨匠への道 1870-1892』(展覧会カタログ)ブリヂストン美術館など、2001年

Copyright 2001 MIYAZAKI Katsumi

なお、ここでは原文を若干修正し、また挿図を数点入れ換えています。

無断転載を固くお断りします。引用の際は上記書誌データを明記してください。

文庫(ふみくら)・扉

アートの発見・トップ

※2001年の「ルノワール 異端児から巨匠への道」展(ブリヂストン美術館など)に出品された作品には、【出品作】の表示を付した。

(図1) ルノワール《ピアノを弾く少女たち》1892年、オルセー美術館【出品作】

(1) Georges Rivière, “Les Enfants dans l'œuvre et la vie de Paul Cézanne et de Renoir," L'Art Vivant, 1, Sep. 1928, p.673.

(図2)ルノワール《ヴィクトール・ショケの肖像》1876年、ハーヴァード大学フォッグ美術館

(図3)セザンヌ《ヴィクトール・ショケの肖像》1877年、オハイオ、コロンバス美術館

(図4)ルノワール《セザンヌの肖像》1880年、個人蔵

(図5)セザンヌ《ルノワールによるセザンヌ像の模写》1880年頃、所在不明

(2) ショケについては、リーウォルドの次の文献が基本的である。John Rewald,“Choquet and Cézanne," Gazette des Beaux-Arts, sixth series, LXXIV, July-Aug.1969, p.33-96.

(3) Jean Renoir, Renoir, mon père, Paris, 1962, p.186.

(4) セザンヌよりヴィクトール・ショケ宛の手紙、ガルダンヌにて、1886年5 月11日。Cézanne: Correspondance, ed. by John Rewald, new ed. Paris, 1978, p.226.

(5) ルノワールよりヴィクトール・ショケ宛の手紙、レスタックにて、1882年3 月2 日。Jules Jöets, “Lettres inédites: Les Impressionistes et Chocquet, ” L’Amours de l 'Art, April 1935, p.121-122.

(図6)ルノワール《サント=ヴィクトワール山》1888-89年、イエール大学美術館【出品作】

(図7)セザンヌ《サント=ヴィクトワール山》1888-90年、個人蔵

(図9)ルノワール《フォンテヌブローの森のジュール・ル・クール》1866年、サン・パウロ美術館

(図10)ルノワール《すわるジョルジェット・シャルパンティエ嬢》1876年、ブリヂストン美術館【出品作】

(図11)ルノワール《カフェにて》1877年、クレラー=ミュラー美術館【出品作】

(図12)ルノワール《読書する二人》1877年、群馬県立近代美術館【出品作】

(6)「不規則性」については、次の文献にルノワールの原文、英訳、そしてそれについてのハーバートの論評が載っている。Robert L. Herbert, Nature's Workshop: Renoir's Writings on the Decorative Arts, New Haven/ London, 2000.またこの問題については、何よりも本展覧会カタログ所収のタッカー「1870年代と1880年代のルノワール: 近代性、伝統、個性」を参照されたい。

(図13)ルノワール《ルグラン嬢》1875年、フィラデルフィア美術館【出品作】

(図14)ルノワール《花を摘む女》1872年頃、ウィリアムズタウン、クラーク・アート・インスティテュート

(図15)ルノワール《じょうろを持つ子ども》1876年、ワシントン・ナショナル・ギャラリー

(図16)モネ《印象、日の出》1873年、マルモッタン美術館

(図17)ルノワール《アルジャントゥイユの庭で描くモネ》1873年、ワズワース美術館【出品作】

(図18)モネ《ダリアの咲く庭の片隅》1873年、ワシントン・ナショナル・ギャラリー

(7)宮崎克己「織物と女性--印象派時代のルノワールをめぐって」『美術史の六つの断面』美術出版社、1992年、391 頁。

(図19)セザンヌ《ヴィクトール・ショケの肖像》1876-77年頃、個人蔵

(図20)セザンヌ《5人の水浴の女たち》1879-82年、ピカソ美術館

(8)Roger Fry, Cézanne, a Study of his Development, London, 1927, new ed. London, 1952, p.45; Douglas Cooper, "Two Cézanne Exhibitions, " Burlington Magazine, Dec. 1956; Lawrence Gowing, "Notes on the Development of Cézanne," Burlington Magazine, June 1956.

(9)Theodore Reff, “Cézanne's Constructive Stroke,” Art Quarterly, Autumn 1962, p.214.

(図21)ピサロ《ポントワーズ、コート・サン・ドニ》1877年、ロンドン・ナショナル・ギャラリー