〜ジャポニスムとしてのグラフィック・アーツとその里帰り

(2)

アートの発見

宮崎克己のサイト

文庫(2)

口頭発表原稿

ジャポニスム学会・京都精華大学国際マンガ研究センター主催

シンポジウム「ジャポニスムとマンガ:”二つの日本美”」

2010年12月5日 京都国際マンガミュージアム

(3) ジャポニスムの「里帰り」〜日本におけるグラフィック・アーツの確立

ここで西洋で確立したグラフィック・アーツがどのように日本にもたらされたか、についてお話しします。浮世絵は、1904-05年の日露戦争錦絵をもって、ほぼ終焉を迎えます(20)。次の1914年からの第一次世界大戦の時には、もはや浮世絵はつくられません。

(20) 年光《旅順港第八次海戦 マカロフ中将奮死ノ図》1904年頃

一方、浮世絵と入れ代わるように、日露戦争の直後に、日本に絵はがきの大ブームが起こります。そしてこの絵はがきをもって、日本でようやく、西洋的な造形感覚が、大衆的な趣味にまで浸透した、と考えられます。今お見せしているのは、日露戦争勝利記念の博覧会のためのもの(21)で、大きな瞳の、やや首をかしげた正面向きの女性像は、西洋のアール・ヌーヴォーの中で大流行したものです。

1905年以後の数年間、日本ではかなり多くの画家が絵はがきに手を染めています。その一人に藤島武二がいますが、この音楽六題というシリーズもまた、一枚に「祝捷」(しゅくしょう)の文字が書かれたものがあり(22,23)、日露戦争記念絵はがきの下絵と推測されます。

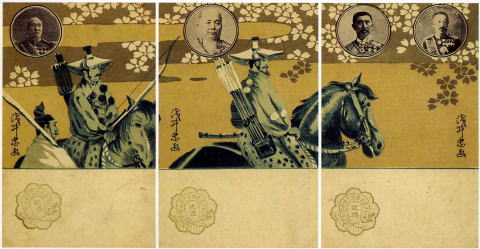

(24) 浅井忠《桜花と騎馬武者》 (三連絵はがき)1905年頃(版元不明)

浅井忠も、当時の軍人を武士にたとえるような図柄の絵はがきをかいています(24)。1905年から10年頃の絵はがき大ブームには、ほかにも中澤弘光のような洋画家(※25)、梶田半古のような日本画家(26)、橋口五葉のような装幀家(27)(漱石の本の装幀で有名ですが)、杉浦非水のようなのちにグラフィック・デザイナーになる者(※28)など、あらゆる方面からの参入がありました。絵はがきは、あらたなグラフィック・アーツの実験場となったわけです。彼らは、西洋のグラフィック・アーツの影響を受けるとともに、それ自体が日本の影響下に出現したことも意識し、浮世絵の造形をも取り入れようとしました。これは滑稽新聞の絵はがきシリーズのなかのものです(29)。

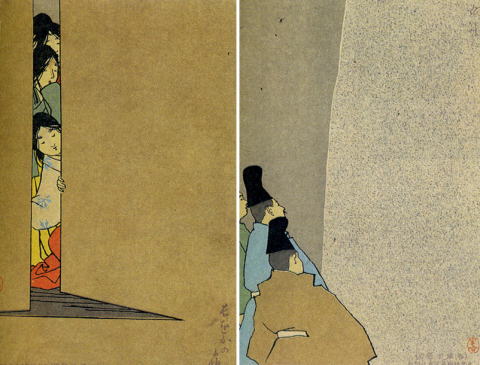

(26) 梶田半古「絵葉書 伊勢物語」(春陽堂発行)より《長岡の宿》《布引》1903年

(29) 墨池亭黒坊《この一戦に在り》《糊(秘密通信)》(絵葉書世界第9、14集)1908年

1902年1月の読売新聞に、西洋で大流行しているアール・ヌーヴォーの紹介記事が掲載されていますが、その中に、このアール・ヌーヴォーそのものが、琳派などの影響のもとに登場したことが指摘されています(a)。同年の滑稽新聞ではその読売新聞の記事を引用しつつ、洋画家ではなく日本画家にこのアール・ヌーヴォーをやらせて、もう一度「日本式」のものをつくりたい、と述べています(b)。これは西洋のジャポニスムを反映した、日本側での自意識と言うことができます。

このように、鳥獣戯画以来の日本的な「線」表現の伝統が、西洋の刺激のもとに再生しつつあることがわかります。それは、この漫画家・北沢楽天の絵はがき(30)にもうかがえると思います。ここでは例の肥痩のある線と、近代的なシンプルなデザインが同居しています。

(30) 北澤楽天「ハイカラ女子の理想」(東京便利堂)より《最後の勝利は健康にあり》《婦の快楽は夫の快楽》1909年

日本でももちろん、ポスターや雑誌のデザインなど、絵はがき以外でも、グラフィック・アーツの革新は起こるのですが、私はここで、これまでほとんど注目されてこなかった絵はがきについて、もっと強調しておきたいと思います。

そもそも、日本にグラフィック・アーツ、あるいはアール・ヌーヴォーの造形感覚が導入された経路として、絵はがきは、雑誌・ポスターに勝るとも劣らず重要だったのではないか、と考えます。

一例として1900年から2年間、ベルリンに滞在した児童文学者の巌谷小波による、2000点にもおよぶと思われる絵はがきのコレクションを私は最近手にとって見る機会を得ましたが(c)、そこには アール・ヌーヴォーでもあり、ジャポニスムでもあるウィーンの絵はがき流行作家、ラファエル・キルヒナーの、右はオペレッタ「ミカド」関連のものですが(31)、こうしたものも少なからずはいっていました。西洋の絵はがきから日本の絵はがきへの影響、それは歴然としています。アール・ヌーヴォーが日本に流入した際の太いパイプだったと言えます。それはジャポニスムの「里帰り」の経路でもあったわけです。

(4) 浮世絵からマンガへ〜ある表現手法の継承

さて最後に、浮世絵固有の表現で、明治の浮世絵にも引き継がれ、1905年以降の日本のグラフィック・アーツにも取り込まれ、その後もイラストなどを経て、現代日本のマンガ、特に少女マンガにいたるまで多用されている、ある表現、手法について指摘しておきたいと思います。

それは、位相の違う空間の並列、あるいは合成にかかわるものであり、人物がもう一つの位相にはみ出しているような表現です(32)。私は以前より、日本絵画における画像と画像の「重ね」に注目してきましたが、これはその変種、画像と人物の「重ね」と見なすことができます。

(33) 揚州周延《見立十二支》1894年(明治27年) (34) 浅井忠《京風俗》1905年頃(版元)芸艸堂

これは幕末の数人の浮世絵師が使いはじめ、明治中期の揚州周延(ようしゅう・ちかのぶ)(33)などもよく用いています。

その同じような表現が、多分に西洋化・抽象化した表現を見せる浅井忠による、1905年頃のこの絵はがきに継承されております(34)。浅井は、さきほど述べた「線」だけでなく、こうした表現も、浮世絵から西洋へ影響していることを、1900年から02年のフランス滞在の際に認識したと思います。

たとえばミュシャのこのポスター(35)。ここでは夕日にかかる、たなびく雲、縦書きの文字などが、あきらかなジャポニスムとなっているのですが、それだけでなく、手前の人物が、抽象的な白い空間にはみ出している点も、浮世絵からの影響と考えられます。

西洋においてこうした表現は、特に日本的な題材を扱うときに、よく出現しました。これはイタリア人による蝶々夫人のポスターです(36)。下の部分には文字が入るのですが、これはまだ文字が入っていないヴァージョンです。浅井らはこうした表現の面白さに、西洋で気づかされた可能性があります。

西洋においてこうした表現は、特に日本的な題材を扱うときに、よく出現しました。これはイタリア人による蝶々夫人のポスターです(36)。下の部分には文字が入るのですが、これはまだ文字が入っていないヴァージョンです。浅井らはこうした表現の面白さに、西洋で気づかされた可能性があります。さて、このような画像と人物の重ね、あるいは画像合成の一手法は、イラストなどにおいて便利だったこともあり、日本では大正・昭和になっても頻繁に使われ続けます。

(36) レオポルド・メトリコヴィツ《蝶々夫人》1904年

これは1910年の雑誌の挿絵(37)、これは1930年代の中原淳一の絵はがき(※38)です。そして同じようなものが、やや形は違いますが、たとえば1950年代の高橋真琴の少女マンガ(※39)を経て、1970年代の萩尾望都の作品(※40)に、さらには現代にまで継承されてきています。

この手法は、違う時間・空間への想像を表現する便利なものとして、使われ続けていると言えると思います。伝統的な日本の美術・文学の想像力のなかで、時間・空間の「ワープ」は、もっとも重要な要素のひとつだったわけですが、それは現代の、とりわけ少女マンガにも共通しています。

私は、3年前に出した本、『西洋絵画の到来』では、油絵を中心とした高価な美術品の、世界的な移動を扱いました。その後、そうしたものとは違う、グラフィックなイメージの東西間のキャッチボールについて考えております。高価なモノではなく、版画・印刷という複製画像が、さらにまたコピーされ、モノとしての側面をきわめて希薄にしながら、イメージとして伝達していくありように興味をもっております。

私には、グラフィック・アーツにおけるジャポニスムとその里帰りがとりわけ興味深く思えます。「環流」という言葉がありまして、海水や大気が大きな流れとなって地球規模をめぐることを指しているのですが、私はグラフィック・イメージの、時代や地域を超えた大きな「環流」について、もう少し踏み込んで考えてみたいと思っています。

完

宮崎克己「浮世絵からマンガへ〜ジャポニスムとしてのグラフィック・アーツとその里帰り」(2)『アートの発見』碧空通信 2011/11/25

Copyright 2011 MIYAZAKI Katsumi

無断転載を固くお断りします。引用の際は上記書誌データを明記してください。

前頁

文庫(ふみくら)・扉

アートの発見・トップ

※印を付した作品は、作者の著作権期間が終了していないため、図版掲載を差し控えます。

(21) 五二共進会(発行)(作者不明)、日露戦争凱旋紀念絵葉書、1906年(スタンプ)

Coll.K.M.

(22) 藤島武二《音楽六題・鼓》1905年、ひろしま美術館

(23) 藤島武二《音楽六題・三味線》1905年、ひろしま美術館

(※25) 中澤弘光《時好絵はがき》三越呉服店

(27) 橋口五葉(絵はがき)

(※28) 杉浦非水《花葵(『中学世界』付録)》1906年(版元)博文館

(a) 『読売新聞』「論説 デザイン時代来たらんとす」1902年1月4日2面

(b) 『滑稽新聞』「新式画は古式画 アールヌーヴオーはハイカラ絵にあらず日本古代模様の化け物」第24号、1902年3月11日

(31) ラファエル・キルヒナー《ミカドII》1900年(オーストリア製)【口頭発表時には巌谷旧蔵のもののスライドを見せたが、ここでは他の《ミカド》の実例を掲載する】

(c) この場を借りて、巌谷小波の遺族の皆さまに感謝いたします。

(32) 溪斎英泉《美人東海道 藤枝駅 廿三》1842年頃

(35) ミュシャ《メディア(ルネッサンス劇場のサラ・ベルナール)》1898年

(37) 『少女の友』より、1910年3月号

(※38) 中原淳一《月》(『少女の友』付録)1930年代

(※39) 高橋真琴「のろわれたコッペリア」(部分)『少女』誌、1957年12月号

(※40) 萩尾望都「メリーベルと銀のばら」『ポーの一族』1972-76年