空間のジャポニスム

アートの発見

宮崎克己のサイト

第1章

「空間」の再定義 (3)

絶対空間と相関空間

さて、本書で提起しようとする「空間」とは、人と人、人と物、物と物のあいだの「関係」のことであり、また、それが美術などに表現されたもののことである。このように「空間」を定義すると、ありとあらゆる社会、文化にもそれがあることになる。そしてどんな人間でも、身の回りに「関係」としての「空間」をもつことになる。そして往々にしてそれらは、一回限りの暫定的なものだったりする。ただし、美術史で問題にするのは当然、ある時代のある社会に共有され、共通認識となり、文化となり、美術の中に造形化されるような「空間」であるにちがいない。

本書では、日本美術が西洋近代の美術に影響を与えたまさにその地点に立ち、いわばその峠から振り返ることによって、日本の造形をもとらえ直そうとする。そして西洋に影響したと考えられる日本の空間性について、六つの概念を抽出する。すなわち「仕切り」「重ね」「透かし」「散らし」「取り合わせ」「畳み」の六つなのだが、これらの言葉はいずれも古くからある日本語で、動詞から派生した名詞である。しかしそれらは今までけっして、日本美術の空間を分析するための用語として使われたことがない。本書ではさらに、できるだけそれらの造形の起源を確認し、さらにその背後にある日本人のものの見方、世界観をも考えてみる。

ここで「仕切り」とは、たとえば室内に置かれた屏風や几帳(きちょう)などのことであり、人と人(あるいは人と神・霊)とを隔てたり関係づけたりするものである。それによって社会的・心理的距離が生じ、「空間」が生まれると考えられる。「重ね」は、デザインの形式であり、あたかも布切れ・紙切れを重ね置いたかのように見せかけたものである。「透かし」は、それを通して後景が見えるように前景を半透明にした造形である。「散らし」は、モチーフがあたかも偶然に拡散されたかのように見せかけた造形のことであり、画面内のモチーフの偏りや重複の説明にもなる。「取り合わせ」は、位相・次元の違う複数の画像を合成した造形のことである。「畳み」は、3次元のものを2次元に還元することだが、それはふたたび3次元に展開することを前提にしているのであり、ここではむしろ反復的な展開・還元のこととして考える。

ただし、この六つの概念は、ある全体を整然と分類したものではなく、たがいに隣接・連関し、ときにひとつの作品にいくつも重複して現れる。そしていずれもが人と人、人と物、物と物などの「関係」を内包しているだけでなく、いずれもが「平面」を超える契機をはらんでいる。それゆえこれらがつくりだすものは、「空間」と呼ぶにふさわしいのである。

さて、このような「関係による空間」という発想は、日本に特有のものではなく、かなり広く見られるものであり、西洋にも存在していた。というより、日本ではそれが理論化されることがなかったのに対して、西洋においては明確な理論となっていた。そのことでとりわけ想起されるのは、18世紀初めのニュートンとライプニッツとのあいだの論争である。それは実際には、ニュートンの理論を踏まえたクラークとライプニッツとの間で展開され、『ライプニッツ-クラーク往復書簡』(1717年出版)という形でこんにちに残されている。

ひとことで言うなら、ニュートンは絶対空間を、ライプニッツは相関空間を主張した。ニュートンの絶対空間とは、あらゆる事物に先立って存在し、あらゆる事物に関係なくつねに不動・不変のもの、あらゆる事物のための無限大の「容器」となるものであった。それに対するライプニッツの相関空間とは、事物の存在に伴ってはじめてそれらの間に生じる関係、あるいは秩序のことであった。この二つの空間の見方はそれぞれ、西洋においてギリシア哲学から現代のアインシュタインやビッグバン理論にいたるまで、連綿たる系譜をつくり、さまざまな展開をしてきた(3)。ただし、西洋では近代以前のほとんどの時代において、絶対空間的な見方が、相関空間的な見方に対して優勢だったと言える。

そして遠近法とは、まぎれもなく一種の絶対空間である。つまり遠近法の空間は、事物に先立って存在し、事物が置かれるための舞台、あるいは「空間容器」となった。それに対して、本書で提起する人と人、人と物、物と物などの関係がつくりだす空間は、まぎれもなく一種の相関空間である。

ただし、哲学・物理学の空間と、絵画・建築・デザインなどの空間とは、あきらかに違う側面をもっている。遠近法において前提となっていた「視点」「枠」といったものが、ニュートンの絶対空間には、当然のことながら登場しない。それだけでなく、遠近法は、ニュートンが絶対空間を理論化するよりも300年も前に成立していたのであり、ニュートンが無限の拡がりをもつ宇宙を念頭に置いていたのに対して、遠近法においては「無限」の意識にまでまだ到っていなかった。つまり、消失点は地平線上に設定されるのだが、その一点を超えた無限遠の宇宙までは、ここでは視野にはいっていない。実際に遠近法は、宇宙的な拡がりをもつ空間ではなく、はるかに小さい空間、とりわけ室内などの空間を描写するために使われることが多かったのである。

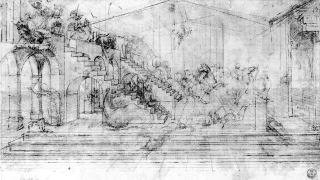

ニュートンとライプニッツの論争は鋭く対立する二者択一のものだったが、絵画におけるこの二つの空間は、共存することもありうる。さきに掲げたレオナルドの下絵(a-再掲)では、たしかにまず遠近法によって「空間容器」が設定されているが、あらゆる絵でこのプロセスを踏んだわけではない。同じ18世紀末・19世紀前半の新古典主義の画家でも、《ホラティウスの誓い》(d)《ナポレオンの戴冠式》などを描いたダヴィッドの場合、かりに人物群を取り払うと、舞台装置としてみごとにつくられた空間が出現するにちがいないのだが、《トルコ風呂》(e)などを描いたアングルの場合には、整然とした「空間容器」が見えてくるかどうかあやしいものである。このように実際の制作プロセスとしては「内容物」が先に置かれ、あとから「空間容器」が、何となくそれらしく描かれることはいくらでもあった。しかしともあれ、最終的に、遠近法という絶対空間に矛盾をきたさないことが鉄則だったのである。

本書では、日本美術における相関空間を考えるのだが、日本にも一種の絶対空間があった。日本では屏風・几帳・襖などが移動可能の「仕切り」となり、その場その場で相関空間をつくるが、それらの物や人が置かれる建築空間自体は、たとえば「八畳間」「三間堂」などというように、モデュール(単位寸法)によるきわめて整然としたグリッドからなっており、その固定的な枠組みを絶対空間とみなすこともできるのである(日本のモデュール的造形については〈畳み〉の章で考える)。

19世紀の後半に、西洋において意欲的な画家たちが遠近法から自らを解放したとき、向かった先は、「平面」ではなく、別の種類の「空間」だった。そしてそれはおおむね、相関空間だったのである。

この時期、はじめて遠近法に真っ向から反する空間を描いたのがセザンヌだった。ほかの画家たちが画面にあえて積極的に直線を描かず、見た目には遠近法からの離反をあいまいにしていたのに比べ、セザンヌは、堂々と多数の直線を描き、しかもそれらが遠近法の規則に違反していたのである。

かつてブリオン=ゲリは、このセザンヌの絵画において、「空間容器が内容物に先立って存在するのではなく、確固たる内容物こそが、3次元のうちに開花することによって、不可視の骨組みをつくり出し、それがまた内容物を安定させる」と主張した。彼女はあきらかに、相関空間としてセザンヌの絵をとらえていた(4)。

セザンヌは、相関空間の発想を日本美術から得たわけではなかった。しかし西洋近代の画家たちの何人かは、相関空間をつくる際に、日本美術を参照した。本書で問題にするのは、まさにその接触点である。

これは美術史の本であり、作品から作品への「影響」を中心的な論点のひとつにするのだが、むしろその接触点から両方向に視野を広げ、日本と西洋それぞれの文化を見渡し、その距離を測ることをより大きな目標としている。

→続く

宮崎克己「『空間』の再定義」『空間のジャポニスム』第1章、 『アートの発見』碧空通信 2011/09/16

Copyright 2011 MIYAZAKI Katsumi

無断転載を固くお断りします。引用の際は上記書誌データを明記してください。

前節(「空間」の脱構築)

空間のジャポニスム・扉

アートの発見・トップ

(3)このことについての概説的な文献として次のものがある。I・ヒンクフス『時間と空間の哲学』(村上陽一郎・熊倉功二訳)紀伊国屋書店、1979年、2002年/内井惣七『空間の謎・時間の謎-宇宙の始まりに迫る物理学と哲学』中公新書、2006年。

(a-再掲)レオナルド・ダ・ヴィンチ《マギの礼拝のための習作》1481年頃、ウフィッツィ美術館

(d)ダヴィッド《ホラティウス兄弟の誓い》1784年、ルーヴル美術館

(e)アングル《トルコ風呂》1859-63年頃、ルーヴル美術館

(4) Liliane Guerry: Cézanne et l’Expression de l’Espace, Paris, 1966, p.150 ; Liliane Brion-Guerry, « Arriverai-je au but tant cherché... ? », in Cézanne, les dernières années (1895-1906), Paris, 1978, p.15. セザンヌの空間に関連して筆者には次の論文がある。宮崎克己「セザンヌの静物モチーフ-瓶と林檎をめぐって」『地中海学研究』9号、地中海学会、1986年/宮崎克己「セザンヌの言説~表面/深みそして古典/自然の対立について」『文化』10号、駒沢大学文学部文化学教室、1987年。